『OCTOPUS STORY』の制作プロセスについて ②

今回制作する舞台作品のメインメンバーである、振付家・ダンサーの合田有紀と野村香子、文化人類学者の青木敬(関西大・准教)とは2019年よりジャンル横断的に「共創=CoCreation」を行ってきた。共創とは何かというと、読んで字のごとく「共に創り出す行為」である。なぜ私たちが共創を行うかというと、コミュニケーションにこそ、社会に生きる人間が抱える様々な問題をクリア、無効化するためのヒントを発見する糸口があると考えるからだ。私たちが普段、当たり前に、簡単に選び取るコミュニケーションの手段を疑うこと、新たな手段、振る舞いを用いてコミュニケーションを図ることで、私たちの中に生まれる「困難=ヒント」を「痕跡=作品」として創出し発表するのだ。

私たちが行う「共創」とはメンバー間でのみ行うコミュニケーションを指さない。私たちのクリエイションには様々な人が関わることになる。「多分野」とは単に役職や専門を超えることではない。年齢も性別も国籍も言語も障害も超え、同時に包み込む挑戦なのだ。私たちは「あなた」を知りたい、そして知ってもらいたい。そしてその「美しい」コミュニケーションの痕跡を残したいと考える。

今回、我々は先ず竹田を拠点としたフィールドワークから得たインスピレーション、経験、想起される記憶などをもとに「小説=物語」を制作することにした。文化人類学的視点と文化共生の視点をもって、竹田の隠れキリシタンの要素も盛り込み青木が執筆担当した。執筆のために青木は2021年3月と5月の二回に渡り来竹し、合計22日間の竹田を拠点とした(主に長良がアレンジした)フィールドワークを行った。様々な経験から制作された8つの見出しからなるこの小説を骨組みとし、ダンス・民俗音楽・映像・LED照明を用いて視覚化、身体化、物質化するのが本公演だ。

2021年6月、振付家・ダンサーの合田、野村が竹田にて45日間の滞在制作を行った。長良がフィールドワークの内容を決め、合田、野村が各々の「経験」を蓄積する。

具体的には、青木がフィールドワークで訪れた場所や長良が指定した場所で、

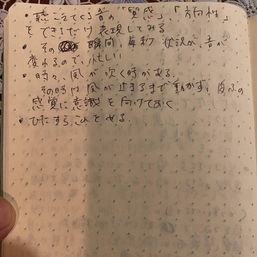

「瞑想」ー「環境音(だけ)を観察する」ー「聞こえてきた音をノートに書き出す」ー「聞こえた音を身体化する」ー「どのように身体化したのかをノートに書き出す」

という約1時間ほどのフィールドレコーディングのようなワークを15日間連続で行った(映像を専門としている長良は今回ほとんどカメラや録音機材を使用していない。身体を記録の主な媒体として扱った。これらの蓄積された経験=記録が最終的に発表されるダンスの振り付けへと変換される)。

次に、小説に対するアンサーをダンサー達は身体に蓄積されたフィールドワークの「経験」をもって身体的に返答していくという作業を行った。どうしても小説=言語に強く影響され、言語に合わせた振り付けになってしまうというような困難が立ちはだかったが、連日のワークで身体化された「記録」をもって青木のアンサー(小説)と対話を続ける作業を行い本公演のダンス振り付けを制作した。

そして、ダンスに対するアンサーとして竹田在住のミュージシャンであるYUE、照明アーティストの藤本隆行、映像の長良が返答を重ねていく重層的な作品となっている。

本作では、「自己と他者の溶解」が一つの重要なキーワードとなっている。

「私」と「あなた」の「境界」が、水に溶けあう様に混ざり合うというようなイメージだ。

そもそも私とあなたの境界とはどこにあるのか。境界を設定することで浮かびあがる差異は強みとなるのか、それとも弱みとなるのか。竹田周辺の自然環境がそんなことを考えさせた。

追記: 今回の制作について、Apichatpong Weerasethakul (タイ)との「Work in Memory」(2013)、Paweł Althamer(ポーランド)、Artur Zmijewski (ポーランド)との「House of day, House of night」(2017)、Yael Gaathon(デンマーク)との国際的なCo-Creationプロジェクト「Shinpai Shinaide- Don't Worry About Us」(2017-2019)に参加した経験が大きく自身に影響していて、それらコラボレーションに対する返答という文脈にある。